02 +more

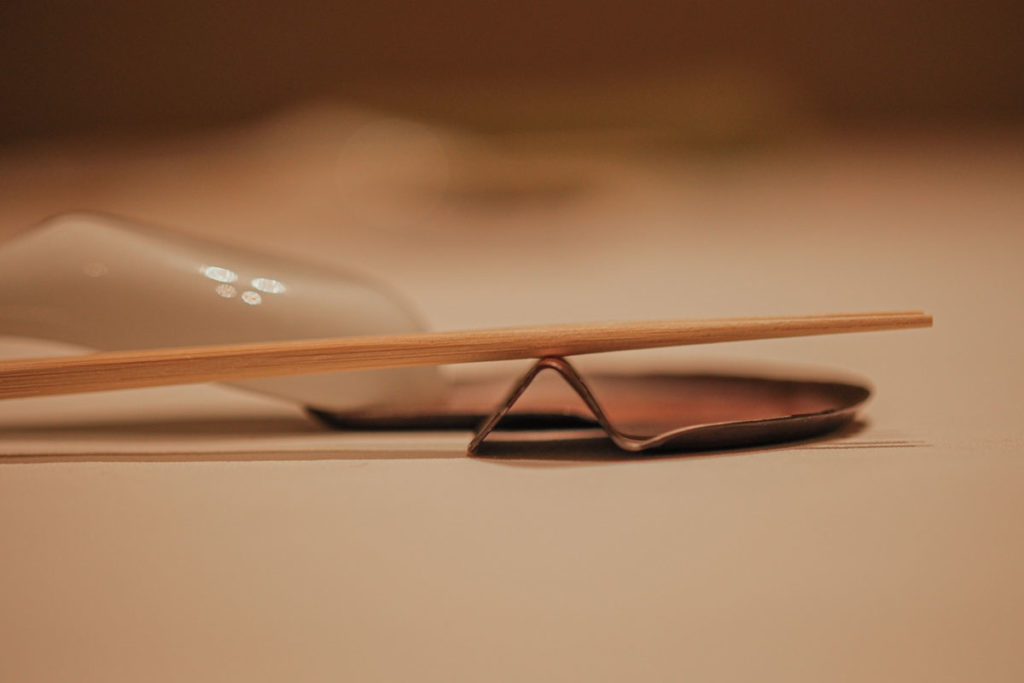

文菜華オリジナル 箸置き

金工作家 宮田 琴 さん

「+more」は、リニューアルした文菜華のテーブルを彩る珠玉のアイテムができあがるまでの誕生秘話と、コラボレーションしてくださった作家さんの横顔をご紹介するコーナーです。

第2弾はお箸と蓮華を一緒に置ける、「文菜華オリジナル 箸置き」の物語。制作にまつわるお話を金工作家の宮田琴さんに伺いました。

コラボレーション作品は人と人の密なコミュニケーションなしでは生まれない

今回、文菜華から「箸と蓮華を一緒に置ける箸置きのようなものを作って欲しい」と相談したのは柏に拠点を持つ、金工作家の宮田琴さん。銅を使った作品を多く作られている宮田さんに依頼を考えた理由の一つは、銅の持つ抗菌作用です。文菜華はコロナ禍において、高い水準で新型コロナ感染拡大防止への取り組みを行ってきました。現在でも気を緩めることなく、衛生面には力を入れていきたいとの想いから、抗菌効果が期待できる銅の箸置きにこだわりました。

お声掛けしたのはまだ新店舗ができる前だったため、店舗のデザインに合うビジュアルを造るのが難しかったと思います。相談から完成までは半年以上かかりました。

金工作家・宮田琴さんとは

かわいいだけで終わらせない、

未来につながる価値ある作品を伝えていきたい

profile

宮田 琴(みやた こと)

1976 年 東京に生まれる

1996 年 武蔵野美術大学工芸工業デザイン科 入学(’98 年中退)

2004 年 東京藝術大学大学院 修士課程工芸専攻(鍛金)大学院 修了

2005 年 東京藝術大学大学院 鍛金研究室 研究生 終了

2009 年〜 日本伝統工芸美術会 会員

2014 年〜 女子学院 非常勤講師

2019 年 東京都販売普及促進事業プロジェクト 「東京手仕事」認定

2019 年 「コーヒードリッパー」柏市ふるさと納税返礼品 認定